Типовая структура магистерской диссертации

| Сайт: | Красноярский институт железнодорожного транспорта |

| Курс: | Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы / У / |

| Книга: | Типовая структура магистерской диссертации |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Вторник, 28 октября 2025, 10:08 |

Описание

Далее будем считать написание магистерской диссертации в формате теоретические изыскания или академическое исследование – вариант один ВКР, а ВКР как прикладные разработки – вариант два.

Оглавление

- 1. Разработка композиционной структуры магистерской диссертации

- 2. Содержание магистерской диссертации

- 3. Типовая структура основной части первого варианта ВКР (теоретические изыскания или академическое исследование)

- 4. Типовая структура основной части (прикладные разработки)

- 5. Заключительные части диссертации

1. Разработка композиционной структуры магистерской диссертации

В типовую структурную композицию магистерской диссертации входят:

Введение (актуальность, границы исследуемой области, цели и задачи, используемые методы и т. п.).

Глава 1. Теоретические основы (понятийный анализ, критический анализ состояния проблемы, основные теоретические и прикладные направления решения проблемы и т. п.).

«Теоретические и методологические вопросы....».

Глава 2. Обоснование выбора методических и инструментальных средств решения проблемы (прикладной анализ объекта исследования, формирование альтернативных путей и средств решения проблем и т. п.).

«Общая характеристика ...и анализ ...»

Анализ… и обоснование…

Глава 3. Решение проблемы (модель инструмента решения проблемы: методика, алгоритм, система взаимосвязанных мероприятий, конкретные аспекты инструмента и условия его использования, оценка эффективности решения проблемы с помощью данного инструмента и т. п.).

Разработка ... проекта (проектных предложений) и практические рекомендации по ...

Заключение (выводы и рекомендации по результатам исследований).

Библиографические ссылки на использованные информационные источники.

Приложения.

2. Содержание магистерской диссертации

Титульный лист является первым листом пояснительной записки и заполняется по форме.

Задание заполняется по форме.

Аннотация должна содержать: сведения об объеме работы, количестве иллюстраций, таблиц, приложений, количестве использованных источников; перечень ключевых слов; текст.

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста работы, которые в наибольшей мере характеризуют его содержание. Ключевые слова приводят в именительном падеже и пишут прописными буквами в строку через запятые.

Текст должен отражать:

- объект исследования или разработки;

- цель работы,

- метод исследования и аппаратуру;

- полученные результаты и их новизну;

- основные характеристики;

- степень внедрения;

- рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов работы;

- область применения;

- экономическую эффективность или значимость работы;

- прогнозные предположения о развитии объекта исследования.

Если в работе не содержатся сведения по какой–либо из перечисленных конструктивных частей аннотации, то в тексте она опускается, при этом последовательность изложения сохраняется.

Содержание включает наименование всех разделов и подразделов, а также "Введение", "Заключение", список использованных источников и перечень приложений с указанием номеров страниц, на которых они начинаются. Заголовки приводятся в той форме, в которой они даны в тексте, опускать отдельные слова не допускается.

Во введении кратко характеризуется современное состояние научной проблемы (вопроса), которой посвящена работа, а также ставится цель работы и задачи, которые намечается реализовать в выпускной квалификационной работе. В нем необходимо четко сформулировать, в чем заключается новизна, актуальность работы и обосновать необходимость ее проведения.

Структура введения следующая:

- обоснование актуальности выбранной темы исследования;

- описание степени изученности темы различными зарубежными и отечественными учеными, специалистами в сфере управления персоналом

(например, Первые упоминания о клиентоориентированной подходе можно встретить еще задолго до того, как сформировался данный термин. В зарубежной литературе внимание клиентоориентированному подходу стали уделять в 90–х годах прошлого столетия, когда такие авторы как Б.Д. Джаворский, А.К. Коли, Д.С. Нарвер, С.Ф. Слэйтер стали подчеркивать, что понимание потребностей клиентов должно быть одной из приоритетных задач организации. Первыми разработками в области изучения клиентоориентированности в России считаются работы В.В. Бусаркиной, А.А. Русановой, А.П. Быкова и других. Так М.Н. Шавровская считает, что клиентоориентированный подход – это определенная политика компании, ориентированная на систему взглядов и методов управления, направленных на установление и развитие отношений с клиентами.);

- определение объекта исследования (например, клиентоориентированность персонала предприятия транспортной отрасли);

- определение предмета исследования (например, организационно-управленческие отношения, возникающие в процессе формирования высокого уровня клиентоориентированности персонала);

- разработка гипотезы исследования (например, повышение уровня клиентоориентированности персонала возможно за счет увеличения уровня внутренней клиентоориентированности.);

- постановка цели исследования (цель должна включать и объект, и предмет исследования. Например, цель ВКР – обоснование и разработка методических инструментов по формированию высокого уровня клиентоориентированности персонала предприятия транспортной отрасли.);

- формулировка задач диссертационной работы – допускается три задачи или девять задач – по количеству глав или параграфов в работе (Например, изучение теоретических и методологических аспектов клиентоориентированности персонала; анализ и обоснование выбора методических и инструментальных средств по формированию высокого уровня клиентоориентированности персонала предприятия транспортной отрасли; разработка проектных предложений и практические рекомендации по формированию высокого уровня клиентоориентированности персонала предприятия транспортной отрасли.);

- перечисление используемых в работе методов исследования.

1 Теоретическая часть (в конкретной выпускной квалификационной работе она должна иметь свое название. Например, теоретические и методологические основы формирования клиентоориентированности персонала предприятия.).

В этом разделе необходимо:

- определить, что является предметом исследования, сформулировать и уточнить понятия, используемые в исследуемой проблеме;

- дать характеристику степени проработанности проблемы в литературных источниках (монографиях, журнальных и газетных статьях, материала конференций и т.п.), а также уровня ее реализации в практике работы организаций;

- определить сущность исследуемой проблемы, обобщить опыт (как положительный, так и негативный) реализации рассматриваемой проблемы в деятельности отечественных и зарубежных организаций, например, по методическому обеспечению, степени проработки организационного, экономического, правового механизма реализации проблемы;

- указать, какое место занимает рассматриваемая проблема в сложившиеся системе управления персоналом;

- изучить и обобщить опыт решения проблемы на практике;

- определить направления решения исследуемой проблемы.

В пункте 1.1 следует привести в виде таблицы подходы различных авторов к термину – предмету исследования, определиться с основным либо предложить свое авторское определение. Обязательно нужно указать основные составляющие предмета исследования (структура понятия), которые будут проанализированы и исследованы во второй главе.

В пункте 1.2 необходимо изложить различные практики решения проблемы, существующие в нашей стране и мире; привести факты влияния на эффективность деятельности предприятий и применяемые инструменты улучшений.

В пункте 1.3 следует определить основные теоретические и прикладные направления решения проблемы (для варианта 1); описать методические подходы к решению исследуемой проблемы, методы и методики исследования (для варианта 2).

Теоретическая глава — это фундамент работы, она представляет собой не просто описание научных подходов, а их научный анализ, сопоставление, оценку с точки зрения возможностей решения поставленной проблемы. Содержание теоретической главы (в зависимости от темы магистерской диссертации) отражает основные научные подходы, концепции, идеи, законы, закономерности, принципы, механизмы, факторы, условия, понятия и их толкование, показывает связи между основными понятиями. Любое понятие, после того как дано его определение, должно употребляться в том же значении в ходе всей работы.

Логика построения текста главы зависит от замысла автора, спектра рассматриваемых вопросов, ширины и глубины охвата проблемы необходимости и целесообразности рассмотрения тех или иных вопросов, особенностей литературных источников, которые анализирует и на которые ссылается автор магистерской диссертации. Логика изложения может строиться:

- на переходе от рассмотрения общих проблем к описанию конкретных вопросов;

- хронологии исследований в той области, где описываются история изучения проблемы по периодам, основные этапы ее разработки учеными, исследовательские парадигмы;

- подходах к исследованию проблемы — акцент делается на анализе различия исследовательских подходов в разных научных школах или у разных групп исследователей;

- изучении отдельных сторон проблемы: психологического, социологического, философского и других аспектов проблемы.

Стиль изложения должен быть научным, соответствовать нормам литературного и профессионального языка.

Завершением теоретической главы должны стать: определение теоретических ориентиров для дальнейшего эмпирического исследования; теоретическая модель процесса или феномена; сравнительный анализ с выделением ключевых свойств процесса или явления и выявлением их особенностей; классификация и систематизация материала.

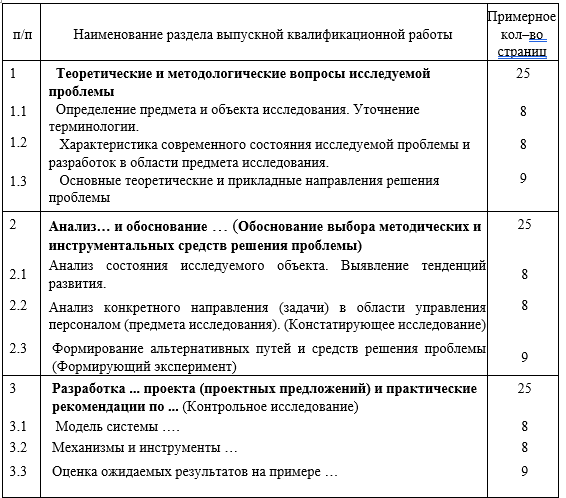

3. Типовая структура основной части первого варианта ВКР (теоретические изыскания или академическое исследование)

2 Аналитическая (эмпирическая) часть (в конкретной выпускной квалификационной работе она должна иметь свое название)

Вариант 1.

Эмпирическая часть исследования, как правило, включает констатирующее исследование, формирующий эксперимент, контрольное исследование.

Констатирующее исследование — первичное диагностическое обследование, направленное на выявление актуального уровня развития изучаемого феномена или процесса, частных закономерностей или тенденций. Принципиально важными моментами констатирующего исследования являются выбор диагностического инструментария, формирование выборки испытуемых, обработка результатов исследования, ход работы и представление результатов.

Планируя методики и процедуры эмпирического исследования, необходимо учитывать их объективность, надежность и валидность. Предпочтение отдается стандартизированным методикам, в отдельных случаях допускается использование модифицированных или адаптированных методик, авторских разработок.

Выборка испытуемых должна быть репрезентативной — моделировать генеральную совокупность. Для этого она должна быть случайной или специально подобранной так, чтобы представлять основные типы испытуемых. Численность выборки должна обеспечивать доказательность теоретических положений. В случае если исследование предполагает формирующий эксперимент, исходя из методов математической статистики рекомендуется, чтобы численность выборки была не менее 30—35 человек.

Методы обработки результатов диагностического обследования (эмпирических данных). Помимо метода качественной обработки диагностических данных, интерпретации результатов диагностического обследования, рекомендуется использование методов математической статистики. Они придают большую убедительность эмпирическим данным и повышают достоверность научных выводов.

Процесс исследования описывается детально и обычно в хронологическом порядке. При этом обязательно указываются инструкции, которые давались испытуемым, способы и средства фиксации данных.

Описание результатов строится на анализе количественных и качественных показателей. В таких описаниях важны лаконизм и четкость изложения. Характерный стиль изложения результатов констатирующего исследования подчиняется следующей логике:

- Рассмотрим результаты, полученные с помощью методики (метода)…

- Они представлены в таблице…, на рисунке… (результаты приводятся в табличной и графических формах)

- Как видно из таблицы… испытуемые… характеризуются…

- Таким образом, можно сделать вывод, что…

Формирующий эксперимент — это апробирование разработанной модели, программы, методики. Предполагает обоснование и описание некой «технологии» работы: основных этапов, принципов, форм, методов, приемов, средств, содержания, результатов. Также описывается собственно процедура апробирования (как строилась работа с испытуемыми), в которой условно можно выделить следующие составляющие: знакомство с целевой группой, мотивирование предполагаемых участников эксперимента, их сопровождение в процессе реализации самой программы, оценка их реагирования в процессе и результате участия в эксперименте, личностная динамика участников работы и динамика межличностных отношений, завершение работы.

Контрольное исследование (для варианта 1 ВКР будет основой главы 3) — вторичное диагностическое обследование, направленное на выявление динамики изучаемых явлений и, соответственно, оценку результативности формирующего эксперимента. Контрольное обследование проводится по той же схеме, что и констатирующее, с использованием того же диагностического инструментария. Оценка результативности формирующего эксперимента — опыта апробации модели, программы, методики — осуществляется на основе сравнительного анализа результатов первичного и вторичного обследований. Желательно подтверждение значимости различий между результатами ДО и ПОСЛЕ эксперимента методами математической статистики. Оценка эффективности возможна только в тех случаях, когда и констатирующее, и контрольное обследования были проведены не только в экспериментальной, но и в контрольной группе. В этом случае проводится сравнительный анализ эмпирических данных не только ДО и ПОСЛЕ эксперимента, но и между группами. Значимость различий между группами также подтверждается статистическими методами. Некоторые качественные различия в результатах (между группами испытуемых, экспериментальными условиями и пр.) специально подчеркиваются, чтобы обратить на них внимание читателя.

Выводы по главе 2 и 3 должны отражать основное содержание, последовательность и логику изложения материала, уровень решения практических задач, соответствующих эмпирической части исследования. Выводы представляют собой обобщение основных результатов с точки зрения уровня решения практических задач и проверки (доказанности или недоказанности) выдвинутой гипотезы.

3 Проектная часть (в конкретной выпускной квалификационной работе она должна иметь свое название)

В данной главе может быть представлена проектная или методологическая часть диссертационного исследования. В зависимости от выбранного подхода структура данной главы будет отличиться в случае методологического описания необходимо сначала представить разработанную модель решения проблемы, привести описание инструмента решения проблемы: методики, алгоритм; далее предлагается система взаимосвязанных мероприятий, конкретные аспекты инструмента и условия его использования. Обязательным является апробация всех предлагаемых решений на примере предприятия объекта исследования. Также приводятся ожидаемые результаты и оценка эффективности.

Заключение

Вариант 1.

Заключение — это итог всей работы (как теоретической, так и эмпирической части исследования), последовательное и логичное изложение основных результатов работы. В заключении отражаются уровень достижения поставленных в магистерской диссертации цели и задач исследования, результат проверки гипотезы. Содержит существенные результаты теоретического и эмпирического исследований. Завершается заключение кратким описанием перспектив дальнейшей разработки темы диссертационного исследования.

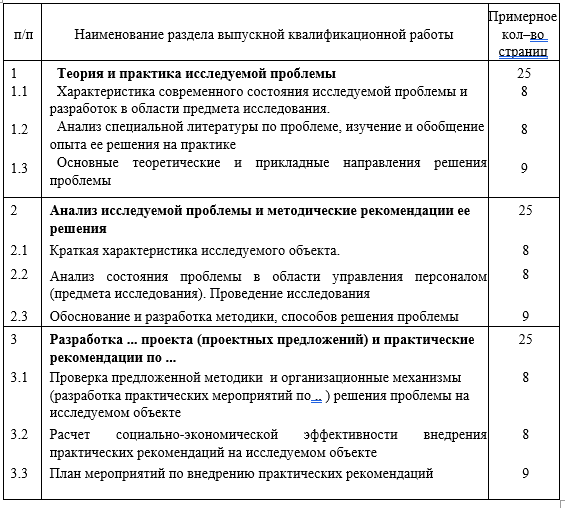

4. Типовая структура основной части (прикладные разработки)

Вариант 2.

В зависимости от выбранного объекта исследования содержание данного параграфа может отличаться. В приведенном ниже примере подробно рассмотрен второй вариант магистерской диссертации прикладного характера, когда объектом исследования является персонал конкретного предприятия.

2.1 Анализ состояния исследуемого объекта исследования. Выявление тенденций развития

Здесь приводится краткая характеристика исследуемого объекта и анализ производственной и финансово – экономической систем, историческая справка, характеризующая объект исследования, рассматриваются основные показатели его деятельности. Дается характеристика выпускаемой продукции или оказываемых услуг.

Необходимо выполнить анализ целей исследуемого объекта посредством построения декомпозиционного дерева целей, краткий анализ состояния производственной и финансово – экономической систем организации, который включает:

а) анализ производственно–хозяйственной деятельности по элементам: кадры производства, средства труда, технология производства, производственные функции, производственная структура, готовая продукция, внешние организационно – хозяйственные связи;

б) краткий анализ финансового баланса организации в разрезе основных финансово–экономических показателей, характеризующих состояния исследуемого объекта за последние несколько лет.

При оценке сильных и слабых сторон рекомендуется использовать метод SWOT– анализа с целью максимально точно определить возможные проблемы. Следует разработать несколько рекомендаций, на основании которых могут быть разработано несколько мероприятий.

2.2 Анализ состояния системы управления персоналом, трудовых показателей и кадрового потенциала исследуемого объекта

Приводятся краткий анализ подсистемы линейного руководства, целевых, функциональных и обеспечивающих подсистем системы управления организации. Этот анализ следует проводить в поэлементном разрезе: функции управления, технология управления, организационная структура управления, управленческие решения, кадры управления, информационное обеспечение, технические средства управления, методы организации управления.

В процессе анализа системы управления исследуемого объекта следует определить место в ней рассматриваемой проблемы и остановиться на подробном анализе состояния управления персоналом в исследуемой организации по выбранной теме выпускной квалификационной работы (оценка персонала, планирование карьеры, управление конфликтами, определение потребности в персонале, управление трудовой мотивацией и т.д.). При этом анализ следует проводить в следующей последовательности: анализ целей, функций, организационной структуры, кадрового, информационного, технического, нормативно–методического, правового и делопроизводственного обеспечения технологических процессов обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений по теме выпускной квалификационной работы.

При этом студент должен разработать методику проведения анализа, из которой должно быть ясно, какие показатели исследуются, каким образом получена информация для анализа тех или иных показателей, каким способом анализируется состояние показателей.

Необходимые данные для выполнения аналитической части могут быть получены на основе, действующей в организациях системы плановых, учетных, отчетных и статистических документов; системы оперативного учета, который ведут технические, экономические, производственные и т.п. подразделения и службы; из методических и нормативных документов, регламентирующих деятельность организаций и их производственных подразделений, звеньев и уровней управления, а также на основе данных опроса, наблюдений и экспертных оценок.

2.3 Анализ конкретного направления (задачи) в области управления персоналом (предмета исследования). Обоснование и разработка методики, способов решения проблемы

Это один из самых значимых пунктов работы, т.к. именно в нем происходит детальное исследование проблемы, доказательство её существования и установление причин, мешающих эффективному функционированию рассматриваемого объекта; приводятся выводы по результатам анализа. В тезисной форме следует подвести общий итог, характеризующий нерешенность методических, организационных, экономических, правовых вопросов в области управления персоналом для исследуемой организации. При этом могут содержаться ссылки на передовой опыт отечественных и зарубежных организаций, подтверждающий негативные моменты в деятельности анализируемого объекта.

В данном разделе следует описать все недостатки, выявленные при анализе состояния изучаемой проблемы по теме выпускной квалификационной работы.

Обоснование и разработка методики (методик), способов решения проблемы. Необходимо рассмотреть существующие методики решения исследуемой проблемы, дать их критический анализ, обосновать необходимость разработки методики (методик) на базе существующих или новой методики (если анализ выявил отсутствие аналогов), учитывающей специфику исследуемого объекта.

Разработать и изложить в пошаговой форме методику (методики) решения исследуемой проблемы или методические рекомендации, если этого достаточно для решения проблемы.

В данном разделе могут также разрабатываться методические положения, инструкции по отдельным направлениям управления персоналом организации, различные регламенты, нормы и нормативы, квалификационные требования.

Задание на оргпректирование является результирующим документом аналитической части выпускной квалификационной работы и оценки перспектив развития системы управления персоналом. Качество и полнота разработки задания непосредственно определяют проектную часть выпускной квалификационной работы.

В задании должны быть раскрыты следующие положения:

- цель разработки проекта;

- перечень проектных предложений, направленных на повышение уровня организации управления персоналом в части исследуемой проблемы;

- нормативно–методическая база проектирования. Здесь должны быть представлены нормативные и методические документы, регламентирующие деятельность организации, отдельные ее стороны, а также процесс проектирования;

- организация разработки проекта. В этом разделе задания отражают сроки разработки и внедрения проекта; его сметную стоимость, источники финансирования и ограничения, которые следует учесть при разработки проекта;

- возможные источники социально–экономической эффективности, предполагаемые затраты.

Вариант 2.

В третей главе производится проверка жизнедеятельности, предлагаемой в главе 2 методики (методик) и иных методических материалов на базе реальных результатов и показателей деятельности организации, где работает слушатель.

В результате такой проверки корректируются отдельные положения предлагаемой методики (методик) и выявляются узкие места, недостатки, мешающие решать проблему, поставленную в диссертации. Данный раздел выводит нас на разработку конкретных практических мероприятий, направленных на устранение узких мест, недостатков в области управления персоналом организации — места прохождения практики или работы магистранта.

Организационный механизм решения проблемы на исследуемом объекте выполняется в том случае, если в организации следует провести определенные подготовительные организационные изменения, необходимые для применения разработанных методических рекомендаций (методик) с целью создания условий решения исследуемой проблемы.

Предлагаемые в работе мероприятия должны составлять взаимосвязанный комплекс, явившийся результатом проведенного анализа состояния управления персоналом и направленный на решение практических задач исследуемой проблемы.

В состав комплекса мероприятий должны входить рекомендации по развитию производственной системы организации (в укрупненном виде, без обязательной детальной проработки).

Комплекс мероприятий по совершенствованию системы управления организации, направленный на развитие управления персоналом в соответствии с выбранной темой выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), должен носить конкретный характер и по возможности иметь детальную и тщательную проработку.

Комплекс мероприятий должен подкрепляться разработкой регламентирующей проектной документацией.

Ниже подробно представлен пример проектной части для ВКР второго типа.

3.1 Разработка проекта совершенствования управления персоналом по выбранной теме выпускной квалификационной работы (пример)

Проектная часть представляет собой взаимосвязанный комплекс проектных мероприятий, состав которых определяется темой выпускной квалификационной работы, результатами проведенного анализа состояния управления персоналом, заданием на разработку оргпроекта.

Проектные мероприятия должны вытекать, прежде всего, из результатов анализа и быть направлены на устранение недостатков, выявленных в аналитической части выпускной квалификационной работы.

В состав комплекса мероприятий проекта могут входить при необходимости проектные предложения по развитию производственной системы исследуемого объекта (в укрупненном виде, без детальной проработки).

В то же время комплекс проектных мероприятий по совершенствованию системы управления изучаемого объекта, в том числе мероприятия, направленные на решение проблемы по выбранной теме выпускной квалификационной работы, должен носить конкретный характер и иметь детальную и тщательную проработку.

Проектные предложения должны быть направлены на решение следующих проблем: формирование системы целей, разработка состава функций и структуры исследуемой системы или объекта, разработка содержания организационно–технологического процесса по выполнению ряда функций, нуждающихся в постановке или совершенствовании; совершенствование кадрового, информационного технического, нормативно – методического и делопроизводственного обеспечения технологических процессов обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений по теме выпускной квалификационной работе.

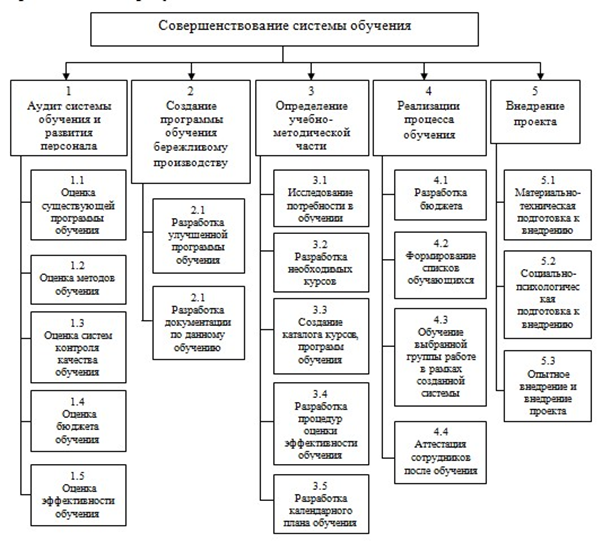

Далее следует найти в источниках шаги по реализации проекта. Взяв их за основу и добавив свои шаги, следует построить структуру разбиения работ (см. пример на рисунке 1).

Рисунок 1 – Пример структуры разбиения работ

Сетевой график проекта раскрывает его внутренние связи, служит основой для календарного планирования работ и использования оборудования, облегчает взаимодействие менеджеров и исполнителей. Каждое из перечисленных мероприятий может рассматриваться как независимая стадия проекта (или работа), требующая собственных материальных, финансовых и людских ресурсов. Для каждой стадии должна быть оценена длительность проведения работ, исходя из имеющихся ресурсов.

Поскольку разные стадии требуют использования различных трудовых ресурсов, понятно, что некоторые из них могут выполняться независимо друг от друга и параллельно. Вместе с тем некоторые стадии не могут быть начаты до того, как будут завершены другие.

Таким образом, с самого начала планирования и анализа проекта необходимо четко представить себе все взаимосвязи между отдельными стадиями, т.е. составить цепочки работ по проекту, установить соотношения «предшественник – последователь» (см. таблицу 12).

Таблица 12 – Мероприятия по совершенствованию

|

Код |

Название |

Длительность, дни |

Трудоёмкость, человеко–дни |

Предшественники |

|

|

|

|

|

|

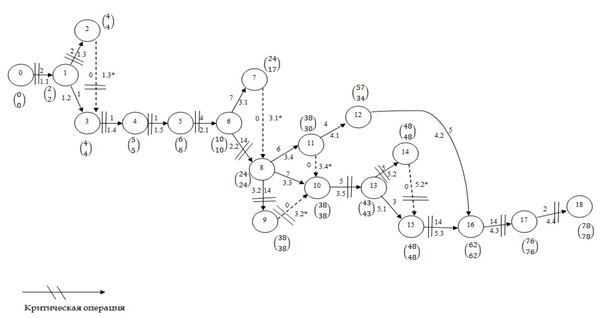

После того как определили мероприятия, длительность, трудоемкость и предшественников, необходимо построение сетевой модели. Основной особенностью этой модели является то, что работы (мероприятия) обозначаются узлами, а дуги только показывают отношения предшествования. Возможно использование модели «дуга – работа» (см. рисунок 2).

Рисунок 2 – Пример сетевой модели

После построения модели, рассчитывается критический путь. Он определяет непрерывную последовательность критических операций, связывающих начальное и завершающее событие сети.

После определения критического пути необходимо вычислить резервы времени для некритических операций. Очевидно, что резерв времени для критической операции должен быть равен нулю. Поэтому она и называется критической. Пример представления результатов расчета резервов времени некритических операций для проекта приведены в таблице 13.

Таблица 13 – Расчет резервов времени некритических операций

|

Операция (i, j) |

Время Dij |

Раннее |

Позднее |

Полный резерв TFij

|

Свободный резерв FFij

|

Незави симый резерв IFij |

Гаранти рованный резерв SFij |

|

|

|

|

|

|

|

|

|